脊髄不全損傷=非骨傷性頚髄損傷

事故外傷で、XP、MRIの画像では、明確な骨折・脱臼所見がないのに、脊髄損傷と思われる症状が現れるケースが頻繁に発生しています。

脊髄不全損傷の不全とは、原因と損傷部位がハッキリしないことを意味しています。

この中には、MRIのT2強調画像で高輝度所見もなく、脊髄損傷の特徴的な神経学的所見、腱反射の亢進、異常反射の出現もなく、筋萎縮も認められない、つまるところ、心因性としか考えられないケースもあります。

また、画像所見は確認できないものの、腱反射の亢進、異常反射が出現しており、著明な筋萎縮、上・下肢に麻痺が認められる被害者もおられます。麻痺の発現には、脊柱管狭窄が素因となることが多く、頚椎に変性を有している中高年齢の被害者に好発しています。

脊柱管狭窄の因子は、遺伝的な狭窄症のケース、骨棘形成、椎間板膨隆や頚椎不安定性等の後天的な頚椎症性変化、後縦靭帯骨化症が考えられます。

多くは、先に説明した中心性頚髄損傷となり、上肢中心の症状となります。

しかし、画像所見が得られなければ、非該当、14級9号、重くても12級13号が選択され、脊髄損傷としての認定はされません。

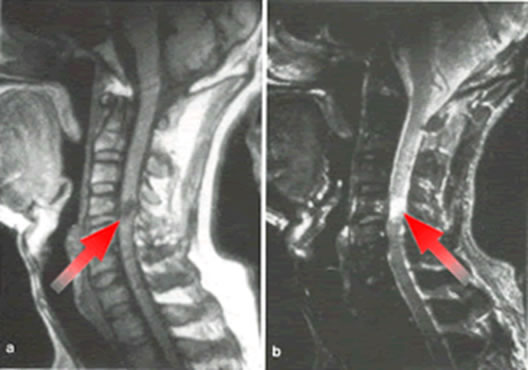

脊髄損傷の高位と程度を診断するには、MRI検査が有用です。

損傷部位は、C3/4が最も多く、急性期であれば、T2強調画像で高輝度が確認することができます。

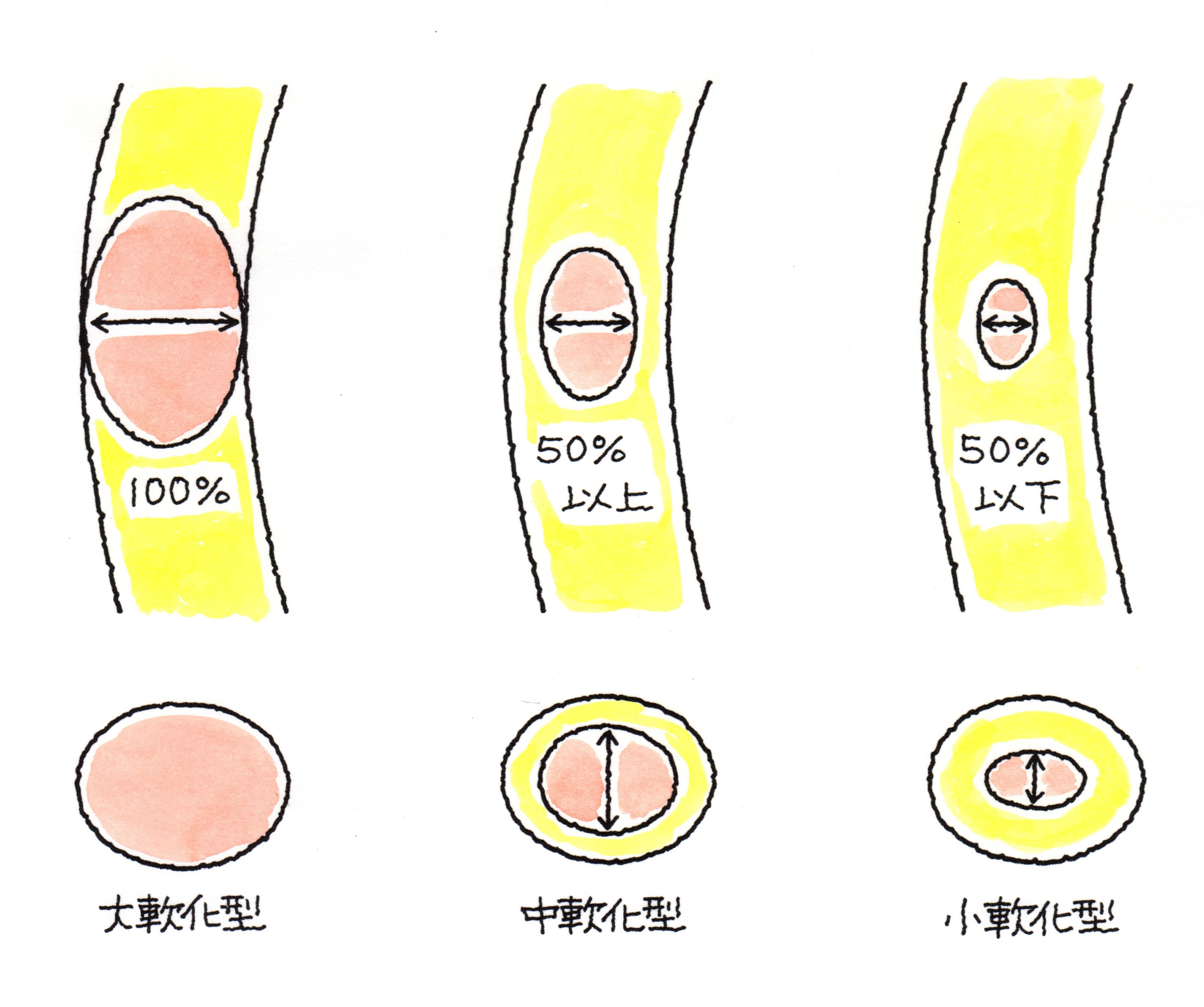

慢性期では、T1強調画像でスポット状の低信号領域が出現し、その領域が広いほど脊髄損傷の程度は大きいと説明されています。

T1強調 軟化型 T2強調 高輝度

本来は、上記の説明の通りですが、固定術等が実施された被害者には、アーチファクトでMRI所見がとれないケースがあるようです。

認定要件は、MRIのT2強調画像で高輝度が認められることです。

この画像所見が確認できるのは、受傷後の急性期、受傷からほぼ2カ月に限定されます。

慢性期にはT1強調画像で軟化型損傷を発見する必要があります。

しかし、アーチファクトが発生していれば、MRIでの立証は難しく、SSEP、MEP、サーモグラフィー、針筋電図検査の補助的診断で立証を行いますが、SSEP、MEPの検査所見は、調査事務所の現状では、あくまでも、補助的な立証とされ、中心的にはMRI画像一辺倒の判断となっています。

前方固定術や脊柱管拡大形成術が実施されたものは、脊柱に奇形・変形の範疇で捉えて、11級7号が、軟部組織に器質的損傷が確認され、脊柱の可動域が2分の1以下に制限されたものは、8級2号が認定されています。

固定術ではなく、保存療法にとどまるものは、14級9号、12級13号、稀に9級10号が認定されるにとどまっています。

脊髄損傷では、神経系統の機能の異常に該当し、後遺障害等級は、1、2、3、5、7、9、12、14級の8段階からの選択となります。

脊柱の奇形・変形では、日常生活で大きな支障が生じることは少なく、裁判では、逸失利益の積算で、喪失率の減額や喪失年数の短縮化が目立ちます。

これらの手術で、脊髄に対する圧迫が排除され、症状が一気に改善している被害者は、これでもやむを得ないと考えています。

当事務所が実際に訴訟に踏み切った案件でも、裁判所は、実際に生じている症状を具体的に見て、逸失利益を判断しているという実感を受けます。

圧迫を除去しても、脊髄に不可逆的な損傷を来している場合は、術後もスッキリとした改善が得られず、治療の方法もありません。

このケースでは、神経系統の機能の異常を立証して、8段階の選択を求めることになります。

自賠書式には、脊髄判定用の用紙が用意されており、後遺障害診断書と一緒に主治医に示して診断と作成をお願いしなければなりません。

脊髄不全損傷=非骨傷性頚髄損傷における後遺障害の後遺障害のポイント

1)MRI所見が得られているときは、立証にそれほど苦労はありません。

しかし、受傷から2、3年が経過し、MRIで有意な所見が得られていないときは、大変に苦労します。

針筋電図検査で、神経原性麻痺が確認できれば、画像と同レベルの他覚的所見となります。

ところが、多くの神経内科は、陳旧性=古傷の脊髄損傷の立証を嫌がる傾向です。治療とは関係無いことに対しては、やはり医師は協力に否定的です。

![]() この記事を書いた人

この記事を書いた人

弁護士法人江原総合法律事務所

埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。